說到 Mercedes 的家族臉孔,其實早在 1900 年的 Mercedes 35 hp 已經定調——蜂巢式水箱散熱器不只是工程解決方案,更成為日後設計語彙的根。當年這塊「蜂巢」是為高性能持久輸出而生,百多年後在全新 GLC 上以更精緻、更具科技感的格柵形態重現,既是致敬,也是再定義。設計從功能生,最後升格為品牌符號,這就是 Mercedes 的底氣。

座艙與人體工學:把「馬車」徹底丟掉

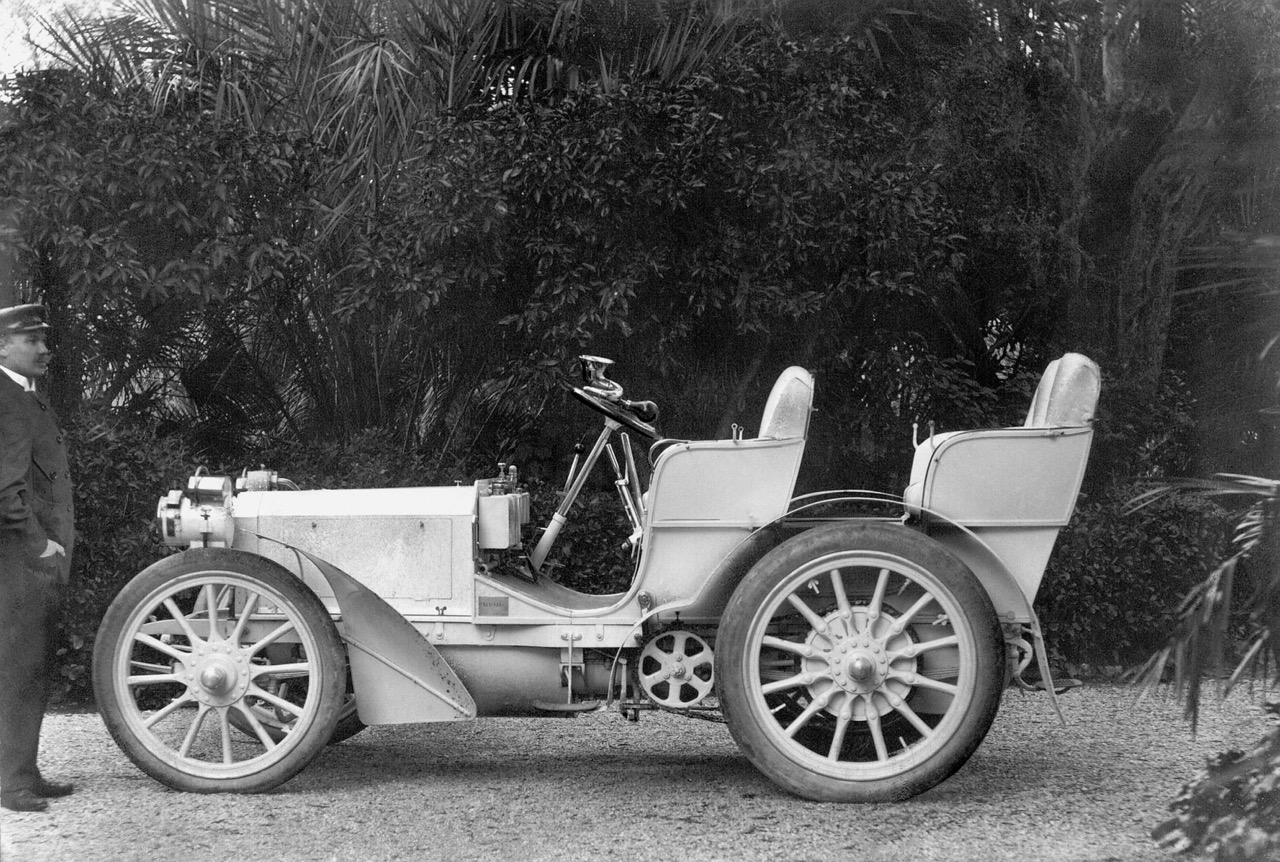

Mercedes 35 hp 首度讓汽車擺脫「加了引擎的馬車」思維:傾角方向柱與腳踏式離合器,把駕駛姿勢、換檔動作拉回人類自然直覺;低重心、長軸距、寬輪距組合,帶來當時前所未見的直線穩定與轉向信心。這些在今日看似理所當然的設定,在 1900 年是「顛覆常識」——亦即現代汽車的人體工學起點。

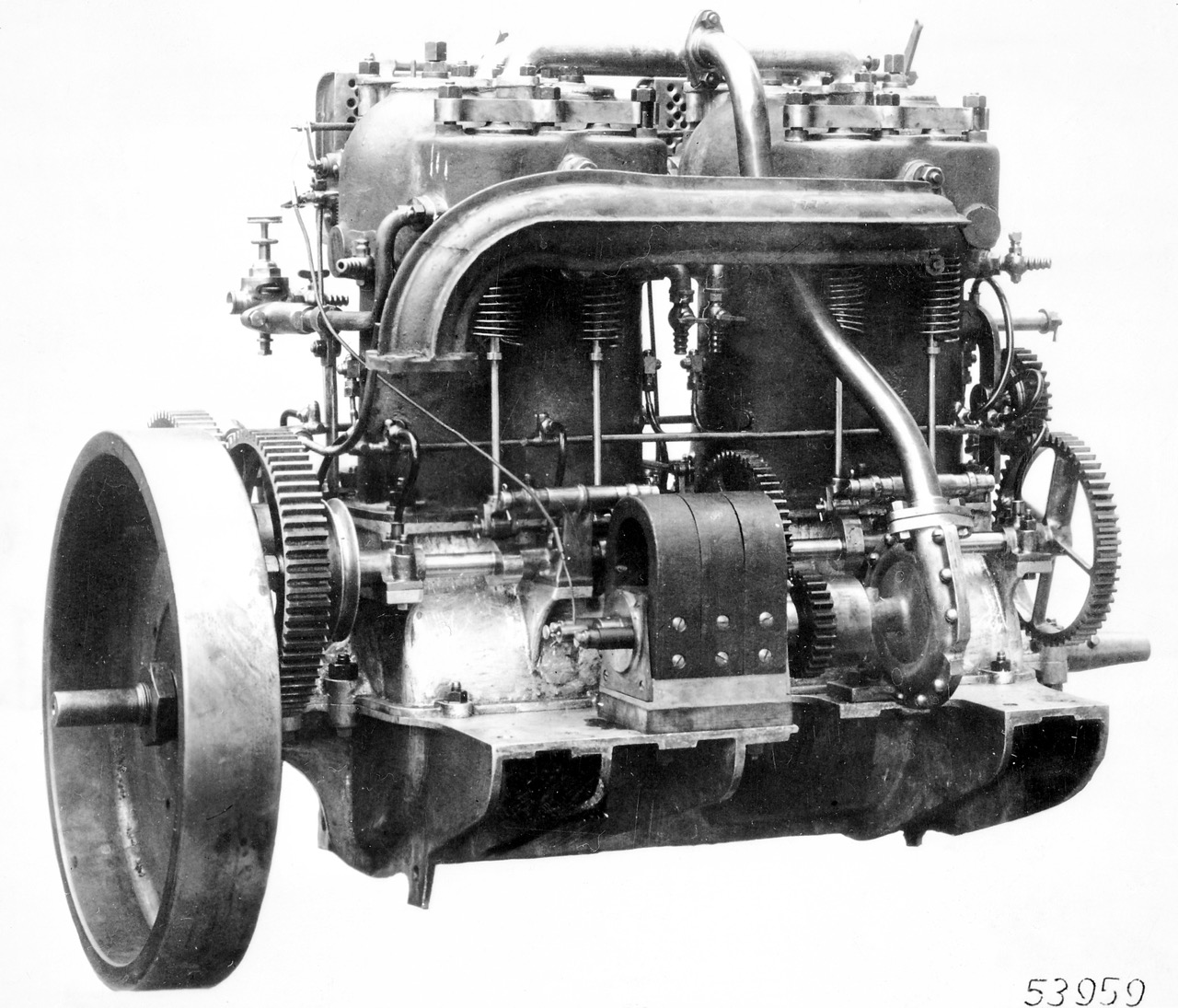

動力與冷卻工程:高性能、可持續輸出,才叫現代汽車

核心是一副由 Josef Brauner 設計、5.9 公升直四、輸出 35 hp/950 rpm 的高性能引擎。要在那個年代長時間「頂住」馬力,關鍵是 Wilhelm Maybach 發明的蜂巢式散熱器,令冷卻效率大幅提升,使 35 hp 不止快,更能長久快。這種「性能+耐用+可重複」的工程邏輯,奠定了現代汽車的定義。

賽道到公路:以競技倒逼安全與量產

故事的火種其實來自賽事——因 1900 年尼斯–拉圖比爬山賽事故,品牌夥伴 Emil Jellinek 要求 DMG 總設計師 Maybach 造一部更強、更穩、更安全的新車。代號以 Jellinek 女兒之名 “Mercédès” 出戰,隨即化為品牌名。1901 年尼斯賽周,35 hp 橫掃 Nice–Salon–Nice(392km) 與 Nice–La Turbie 等賽事,證明了「先用賽道驗證,再推向公路」的 Mercedes 方法論。

產品譜系與工業佈局:從 35 hp 到 Simplex

首部 35 hp 於 1900 年 11 月 22 日在 Cannstatt 完成,經「跑合」微調後於 12 月 22 日交付 Jellinek;1901 年再衍生 12/16 hp、8/11 hp 姐妹車,1902 年進化為 Mercedes-Simplex——更簡潔好開。DMG 同年亦在 Untertürkheim 購地(185,000 m²),為往後的大規模研發生產鋪路。雖然 Gottlieb Daimler 已於 1900 年 3 月 6 日離世,但他開創的技術精神延續至今。

為何它被稱為「第一部現代汽車」?

• 工程師角度: 以底盤幾何與冷卻效率為核心,先建構穩定平台,再談性能輸出,確立了「系統工程」的造車次序。

• 賽車手角度: 長軸距+低重心讓高速更可控,傾角方向柱改善操控精度,能在連續負載下維持穩定圈速。

• 豪華車買家角度: 同一技術底盤可裝上高級車身,既能賽事稱王,也可日常舒適出行——多場景覆蓋,正是豪華之所以豪華。

• 品牌策略角度: 從競技導入民用、把技術轉化為設計符號(蜂巢格柵)、再以工業基地擴張產能,完整串起技術、審美與商業。

回望 1900 年那一天,不只是多了一部馬力更大的汽車;而是 Mercedes 把「跑得快」化成「跑得穩、跑得久、跑得安全」,這三件事一旦同時成立,汽車才真正走進現代。今日我們看 GLC 的星徽格柵,未必會想起那塊為散熱而生的蜂巢,但它其實在提醒我們:真正的豪華,不是堆砌配備,而是把工程答案做成永恆美學。在一個常被數據轟炸的年代,這種從功能到形式的一致性,才最打動我——因為它告訴駕駛者:技術不是舞台效果,而是每一次轉向、每一次長距離之後,仍然從容下車的理由。