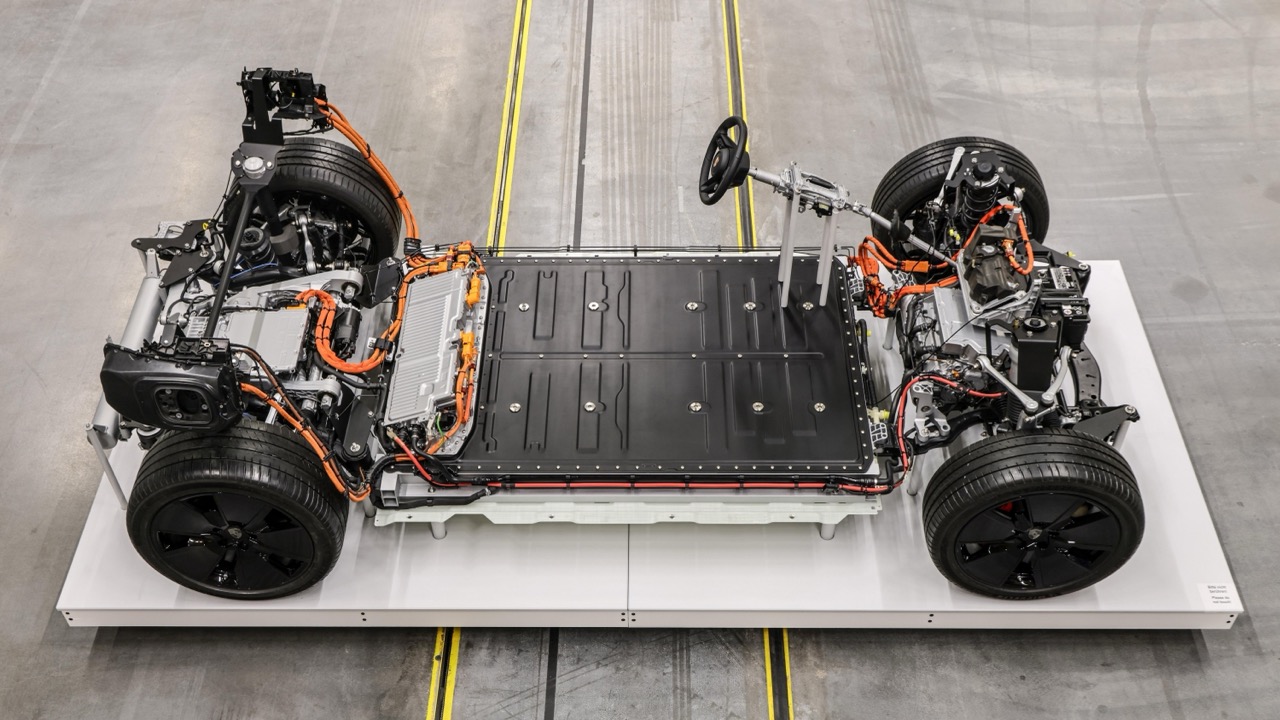

當大家在街上見到全新的純電 Macan 或者小改款 Taycan 呼嘯而過時,目光往往會被其流線型的外觀設計所吸引。作為保時捷車主或準買家,我們欣賞的是那份源自德國斯圖加特的設計美學,低矮的車身、誇張的輪拱,以及為了空氣動力學而雕琢的每一條線條。但在這層性感的金屬皮膚之下,保時捷工程師放入了比傳統水平對向引擎更為複雜的「心臟」。在最新的 Macan 四驅底盤設計中,那個總容量達到 100 kWh 的高壓電池組被精密地佈置在前後軸之間,這不僅是為了低重心,更是一種對結構強度的執著。工程師在設計之初,就已經將電池視為車身剛性的一部分,這種將「外型設計」與「機械結構」深度融合的造車哲學,正是保時捷與一般「家電式」電動車最大的分別。

走進這個「能量車廂」的內部,我們探討的不是皮革或碳纖維飾板,而是微觀世界的化學內裝。保時捷的電池研發專家 Carlos Alberto Cordova Tineo 用了一個非常生動的「餐廳理論」來解釋電池內部的運作:想像電池是一個餐廳,鋰離子就是客人。充電時,客人(鋰離子)要進入餐廳(陽極)。溫度就像是餐廳的大門寬度,溫度越高,大門開得越闊,客人進出就越快;相反溫度低,大門收窄,充電自然變慢。而電池的電量(SoC)就像是餐廳內已有的座位,如果本身已經坐滿了八成客人,新來的客人要在門口排隊等位,這就是為什麼快充去到 80% 後會顯著變慢的原因。這種深入淺出的解釋,讓我們明白到為何保時捷要花費如此多資源去研發熱能管理系統,目的就是為了讓這間「餐廳」無論在什麼天氣下都能客似雲來。

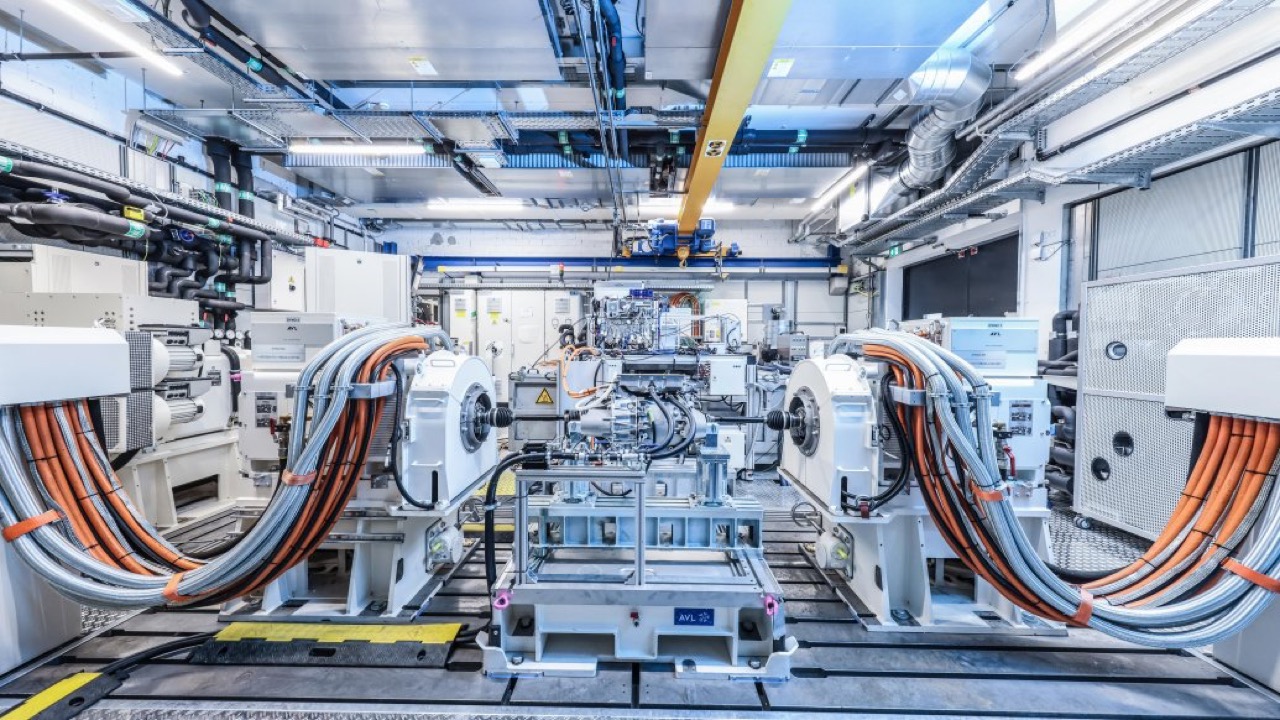

在動力系統與耐用性方面,保時捷定下了一個近乎瘋狂的標準:電池壽命必須達到 15 年或 30 萬公里,這完全是對標傳統燃油引擎的耐用度。為了克服鋰電池初期無可避免的「初始容量下降」(Initial Drop),保時捷在生產時會預留額外的電量緩衝,確保車主在使用初期不會感覺到性能衰減。以新款 Taycan 為例,透過改良的電池化學成分和更強大的冷卻系統(冷卻能力從 6 kW 提升至 10 kW),即便總容量增加至 105 kWh,重量反而減輕了 9 公斤。這帶來的結果是驚人的:10% 至 80% 的快充時間縮短至 18 分鐘,最高充電功率飆升至 320 kW,而且在低至 15 攝氏度的環境下就能啟動快充。這證明了,真正的性能不只是 0-100km/h 的加速,更是持續穩定輸出的能力。

這項技術突破意義重大。對於日理萬機的企業高管,時間就是金錢,縮短幾分鐘的充電時間意味著更高的效率;對於精打細算的家庭用戶,保時捷這種「過度工程」(Over-engineering)的耐用度測試,包括模擬 30 萬公里行駛、從 60 度高溫到水深一米的浸泡測試,無疑是一支強心針,大大降低了二手車價對於電池損耗的憂慮。甚至對於那些堅持燃油車情懷的死硬派,看到電動車能承受比傳統汽車更嚴苛的撞擊測試(例如 Macan 的側面柱撞測試中電池零變形),也不得不承認這種電氣化轉型的安全係數已經超越了傳統認知。

看過無數車廠吹噓自家的電池技術,但保時捷是少數敢將「耐用性」放在「性能」之前的品牌。這讓我想起以前玩音響的朋友,總說器材要「煲」才好聽,但保時捷告訴你,他們的電池是越「操」越強。他們知道真實車主可能只有 15% 的時間會用快充,但他們在實驗室裡卻是用 50% 的頻率去進行極限測試,這種「預鬆」的心態,就是大廠的底氣。開保時捷,你買的不單是那個盾牌 Logo,而是那種「我不怕你壞,只怕你不開」的德國工藝自信。在電動車世代,這種對機械(或化學)極限的尊重與執著,才是最奢華的配備。