為要在電動車市場拉得盡多客戶,各大車廠都忙於推出「大路」車款來應市,微細型的電動車並不多,數數手指……MINI 有 Electric Cooper,寶馬原本有的 i3 停產了,Alfa Romeo Junior 和 Abarth 500e 的香港代理亦結了業,smart 已變得不再細部,不太熱衷於電動化的日本品牌,日產現時有部 Kei-car 級別的 Sakura,本田只有 N-Van e: 和剛推出的 N-One e:,Kia 在眾多電動車系之內,在韓國有部 Ray EV,但它們都只供內銷,萬事得和豐田索性趕客,想買也沒有選擇;Hyundai 現有這部長度不夠 4 米的 INSTER,「一換一」售價 20 至 24 萬元,想從一眾中小型國產電動車以外玩有性格、玩細細粒,可以留意一下。

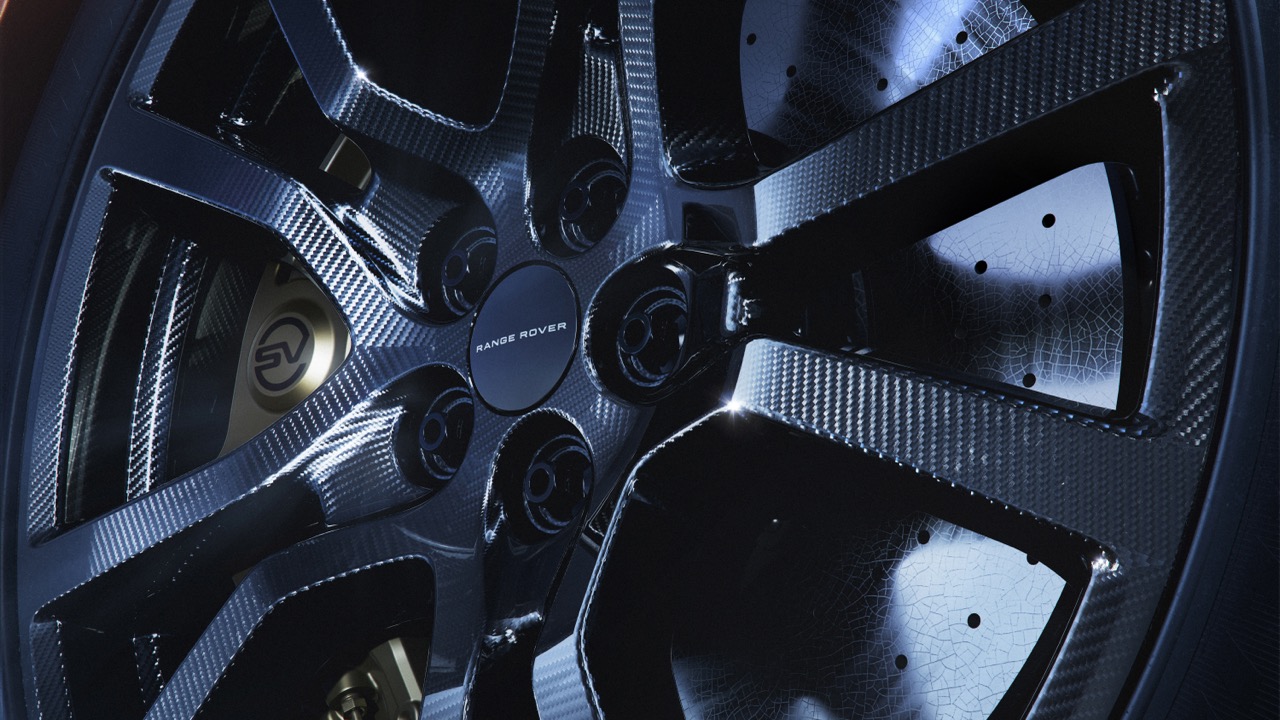

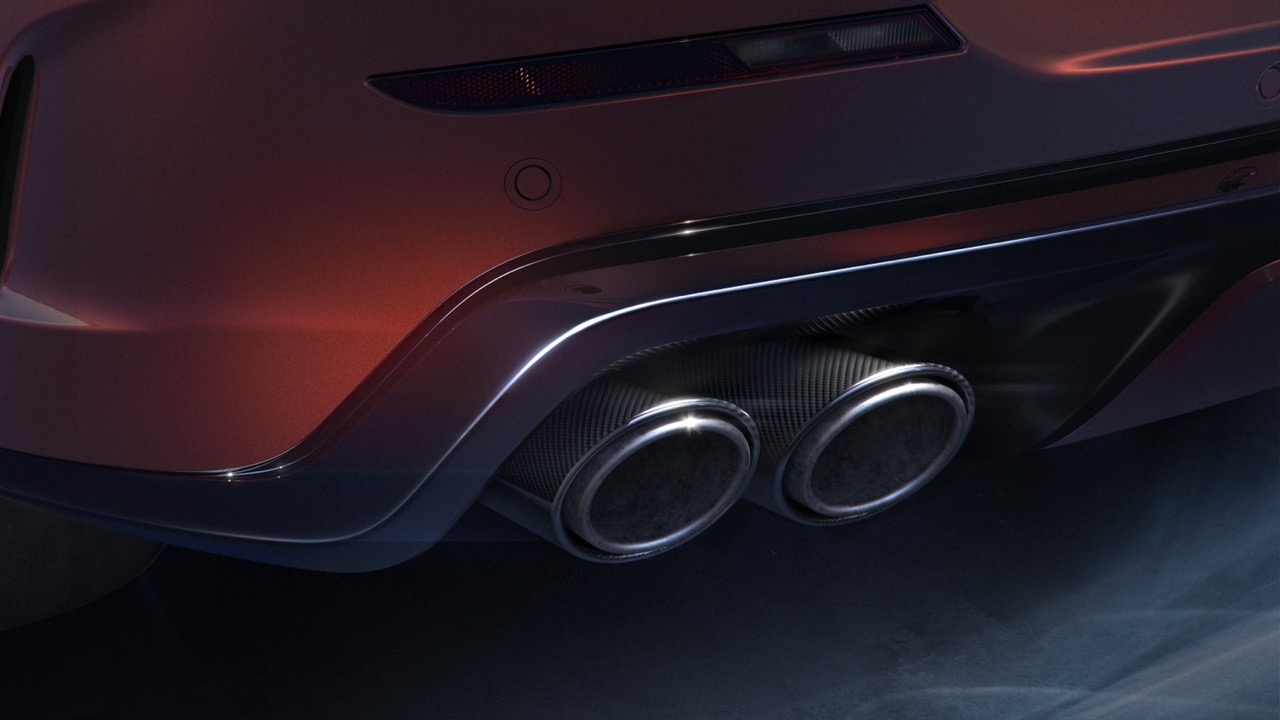

INSTER 的前身是 Hyundai 在 2021 年重投韓國輕型(Light car)汽車市場(類似日本 Kei-car)的 Casper,採用 1.0 升電油引擎,由 Kia 的 K1 細車底架改出來,由它稍為加大而來的 INSTER/Casper Electric 在 2024 年推出,車系轉攻國際市場,體積和輪距與寶馬 i3 差不多,外形類似 Suzuki Jimny 那種細路扮勁的粗獷式越野設計,有較凸的沙板和輪拱,「嘴唇」形的泵把裝飾有三格前下巴和尾 diffuser,之內的圓形燈組是大燈和日行燈所在,車尾的是霧燈和後波燈,指揮燈和 Brake 燈由 Hyundai 近年興玩的「Parametric Pixel」方格形 LED 排列出來,整部車就是得意。

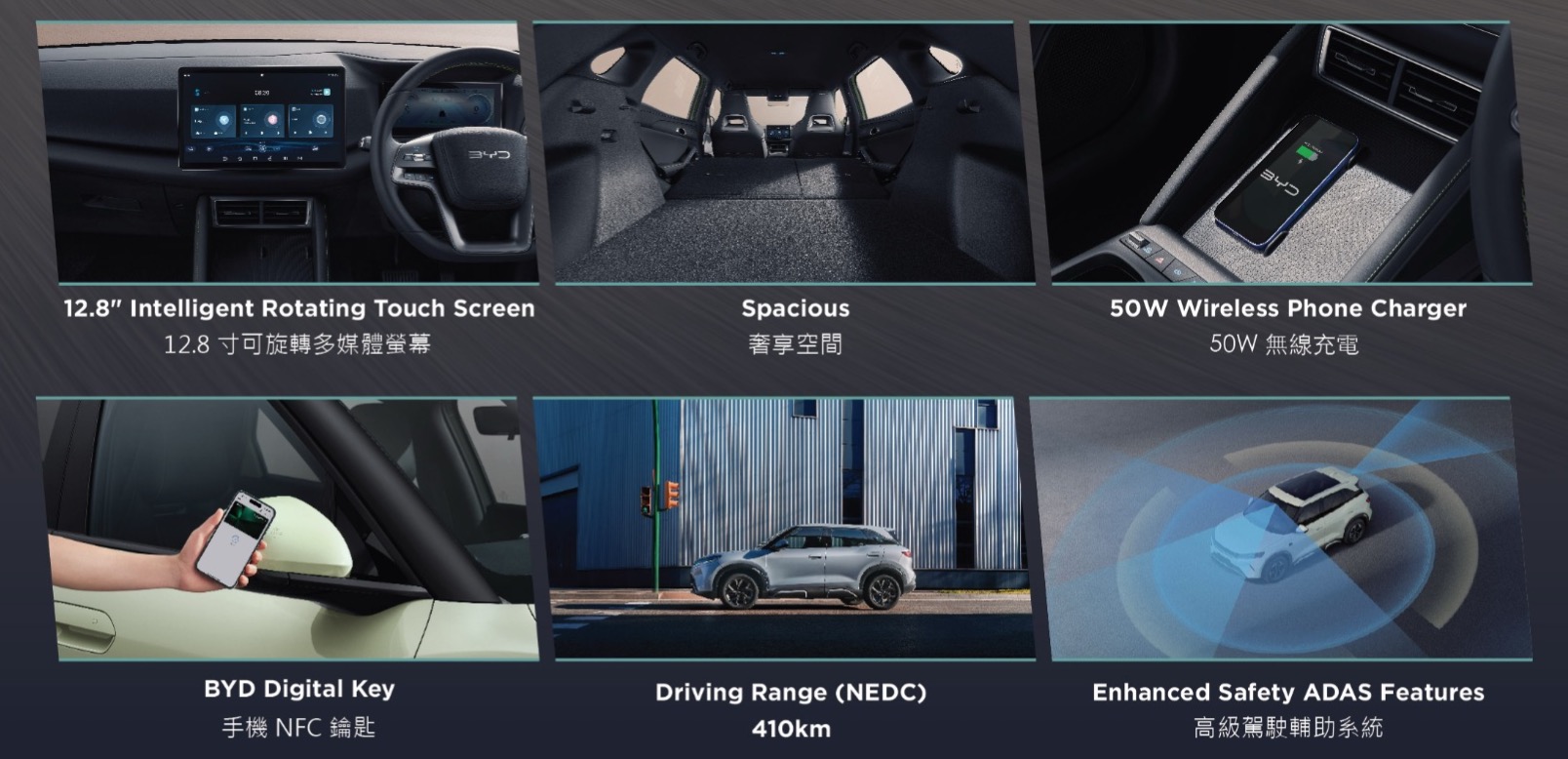

香港代理賣的 INSTER 有三個版本:INSTER、INSTER APT.(意指「Perfectly Appropriate」– 恰到好處)和 INSTER APT+,全是前輪驅動。初級的 INSTER 有 97 匹/15 公斤米輸出,用 42 kWh 細電,APT. 和頂級的 APT+ 同有 115 匹/15 公斤米輸出,配 49 kWh 大電。三款的「一換一」售價是 $199,900、$209,900 和 $239,900;測試的 APT. 的大燈是遍黃的烏絲燈膽,要 APT+ 才有白白的 LED 頭燈。

汽車經電動化後變得寧靜,甚麼雜聲都會凸顯出來,所以車廠都會將車增加隔音,細細部的 INSTER 也一樣,其摩打用上油壓座墊來吸震,取代 Casper 的橡膠墊,車門有雙層封邊,前門窗加厚,前方有車底板,頭燈有優化膠邊,車架藏有較多吸音物料;另有強化的軚盤軸座點以及優化的吸震器來給予更好的駕駛感。電油 Casper 的車重是 985–1,060 kg,INSTER 有 1,335–1,423 kg,也是與 i3 差不多。無論是 marketing 噱頭還是真心關注地球,電動車總愛吹吹環保用料,INSTER 的 6 款車身顏色中,黑色漆油含再造輪胎來取代碳質染料,車廂用料含循環再造 PET 膠樽和甘蔗提煉物。

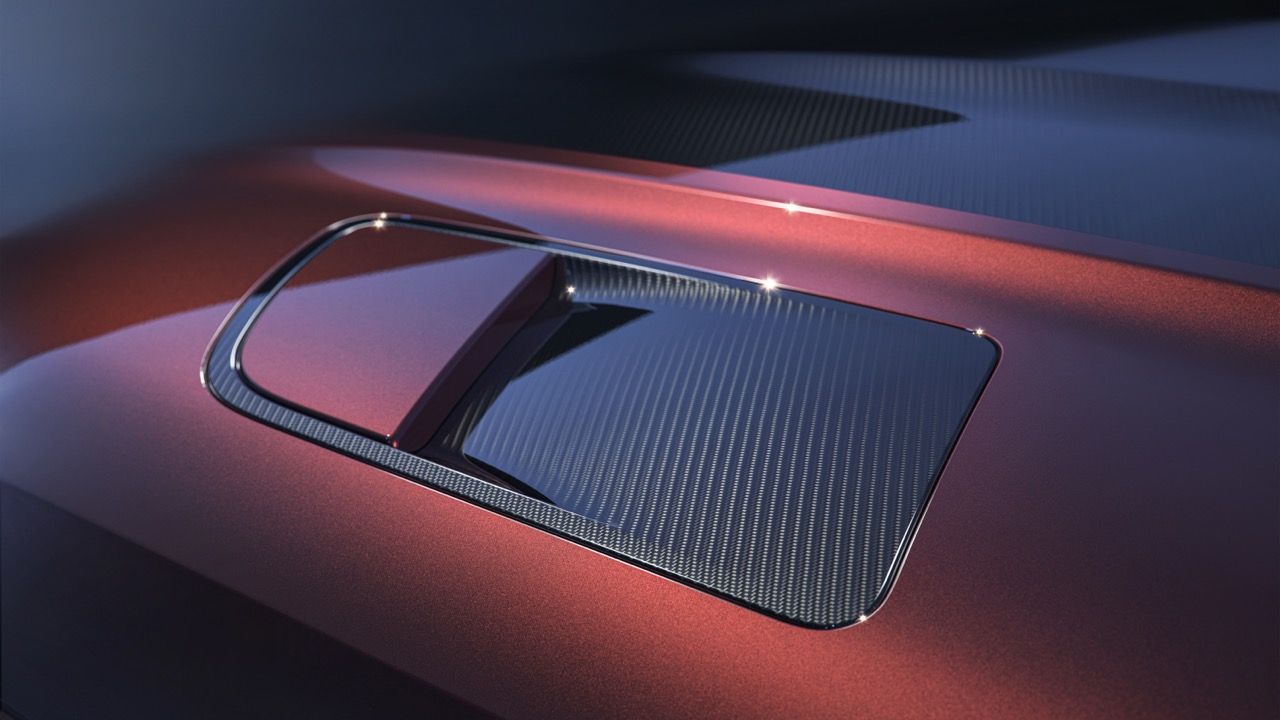

可算是卡通化的車廂設計,INSTER 的門壁和椅背有得意圖案,Hyundai 電動車興用的四方格主題,在椅的背脊位和軚芯上也有出現,不過軚盤的四粒並不會像 IONIQ 5 般閃燈與人互動,要 APT+ 才會,但軚柱上的扭軚跟線、定速巡航系統、Drive Mode 改變掣也是有的。弧度與巴士差不多平坦的座椅,司機位連同杯格和手枕一起趟動,前排地台沒有中橋裝置,帶來闊落感覺,同樣是平地台的二人後排,放腳位以細車來說也算鬆動,加上後排可前後滑動和調校椅背角度,享受不差,車子全部椅背可向前摺平,錶台在乘客面前有層架和充電插頭,就像日系 Kei-car 般在小小的空間內盡擠滿好用的設備,頂級的 APT+ 多有氣氛燈、滑動天窗、V2L 三腳插頭、素皮座椅、17 吋輪圈。儀錶圖案和軚盤軸上的波棍是 Hyundai 現有設計,嫌它們熟口熟面,沒有自己特色,儀錶底色跟 Drive Mode 變灰、黑、紅色,中間可顯示「車仔跟線」、續航距、用電/充電流程、哩數/耗電量,Eco/Normal/Sport/Snow 四個 Drive Modes 都是在這裡調校,亦可找到 Hyundai SmartSense 主動式安全系統,有 LKA 離線警示、LFA 離線扭軚、FCA 前撞預警、BVM 盲點影像監控、SVM 全景泊車鏡頭。剩下中台屏幕可看看電池存量、充電設定,中台控制板有音響和冷氣系統的實體按鈕,不用像人家手指浮浮時從屏幕內尋覓,我們覺得很好。

測試的這部 APT. 有三款 INSTER 中最長的續航距,但車細電池也細,平均有 370 km,行市區的數字好睇一點,有 518 km;初級 INSTER 的平均/市區續航距有 327/473 km,APT+ 有 360/493 km;電池用 120 kW 快充由 10–80% 需 30 分鐘,50 kW 充需 55 分鐘。車子的加速力與預期一樣沒有快得那裡,0–100km/h 需 10.6 秒(97 匹的 INSTER 需 11.7 秒),連我們多次所指頭驅電動車容易踩電響胎的問題它也不夠力做到,免卻我們說它的不是,說笑而已,細車加速較慢也很合理。在所說的各項隔音措施之下,車子基本上是寧靜、舒服的,但畢竟小車構造單薄和輪距短,加上入門汽車級的前支柱、後扭力桿基本懸掛,駛在爛路時亦難掩那「回音盒」般的少少「砰砰澎澎」和少少顛簸。軚盤撥片式的拖慢充電控制同樣是左手「1…2…3」越拖越慢、右手「3…2…1」的放鬆,很好用,同樣不用像其他用大屏幕的電車司機那樣手指浮浮時碰運氣撳,懶得連手動也不想的話,亦可長按轉為 Auto 任由它跟前車自動拖慢,也沒有問題。

Hyundai INSTER 給那些不想一味睇國貨的買家一個得意、輕巧、易 handle、易睇位的微小型選擇。以 INSTER 那科幻加可愛的造型,加上韓國品牌效應、韓國電動車例牌易用的拖慢充電控制和優良造功,應該有它的號召力吧。

INSTER 是由 Casper 稍為加大而來,有較凸的沙板和輪拱,外形類似 Suzuki Jimny 那種細路扮勁的粗獷式越野設計。

「嘴唇」形的泵把裝飾有三格前下巴和尾 diffuser,之內的圓形燈組是大燈和日行燈所在,車尾的是霧燈和後波燈。

同樣是平地台的二人後排,放腳位以細車來說也算鬆動。

後排可前後滑動和調校椅背角度,享受不差,車子全部椅背可向前摺平。

儀錶圖案和軚盤軸上的波棍是 Hyundai 現有設計,嫌它們熟口熟面,沒有自己特色,儀錶底色跟 Drive Mode 變灰、黑、紅色。

APT. 是三款 INSTER 中續航距最長的一款,平均有 370 km,市區可達 518 km;電池用 120 kW 快充由 10–80% 需 30 分鐘。

儀錶中間可顯示「車仔跟線」、續航距、用電/充電流程、哩數/耗電量,Eco/Normal/Sport/Snow 四個 Drive Modes 都是在這裡調校。

SmartSense 主動式安全系統,包括 LKA 離線警示、LFA 離線扭軚、FCA 前撞預警、BVM 盲點影像監控、SVM 全景泊車鏡頭。

中台控制板有音響和冷氣系統的實體按鈕,剩下中台屏幕可查看電池存量、充電設定。

軚盤撥片式拖慢充電控制同樣是左手「1…2…3」越拖越慢、右手「3…2…1」逐級放鬆,不用像使用大屏幕的電車司機那樣手指浮浮時碰運氣撳。

電動車總愛吹吹環保用料,INSTER 的車廂用料含循環再造 PET 膠樽和甘蔗提煉物;前排地台沒有中橋裝置,帶來闊落感覺。

司機位連同杯格和手枕可一起趟動;頂級的 APT+ 多了氣氛燈、滑動天窗、V2L 三腳插頭、素皮座椅。

指揮燈和 Brake 燈由 Hyundai 近年興玩的「Parametric Pixel」方格形 LED 排列出來,整部車就是得意。

測試的 APT. 用 15 吋輪圈,大燈是遍黃的烏絲燈膽,APT+ 則有白白的 LED 頭燈和 17 吋鈴。

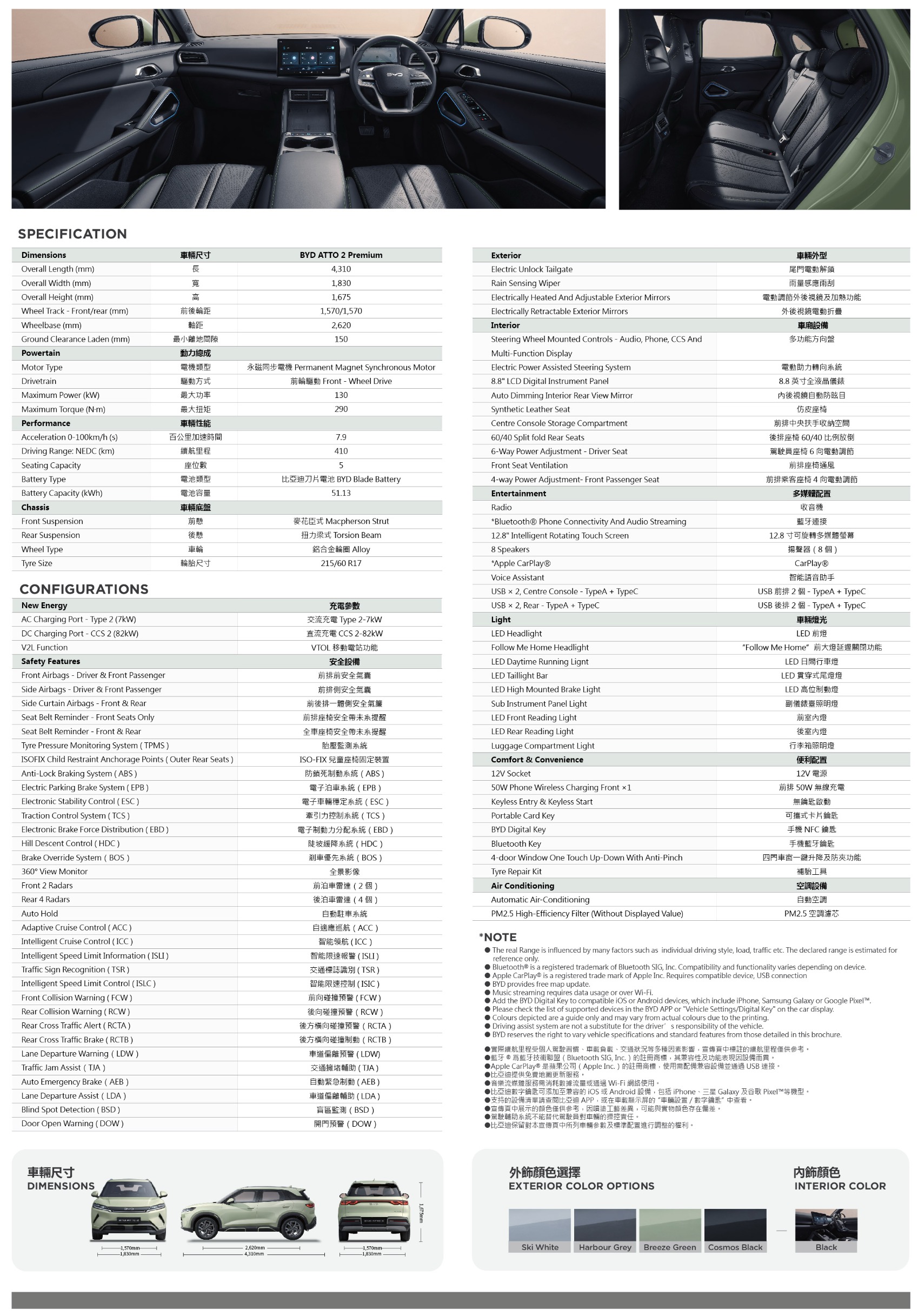

基本規格

動力單元:永磁同步摩打

電池容量:49 kWh

最大馬力:115 匹

最大扭力:15 公斤-米

續航距離:370 km

體積:3,825 X 1,610 X 1,575mm

重量:~1,335–1,423 kg

詳盡規格表

售價:「一換一」售價 $209,900

網址:http://www.hyundai.com.hk

查詢:3428 8288(Zung Fu Company Limited)

文、攝:James Chan

編:Teddy Leung

更多視像內容請即進入 Car1.hk 視像頻道。

更多視像內容請即進入 Instagram 圖片集頻道。

想第一時間收到 Car1.hk 的最新情報?立即加入我們的 Facebook 吧!