如果有天有人跟你說,可以用一部退役方程式賽車的真車車體,配合《Gran Turismo 7》在家「落鈴鹿」,而且那副 Monocoque 曾經載過佐藤琢磨、角田裕毅等頂級車手,你會當笑話,還是立刻找地方量度尺寸?HRC(Honda Racing)正式推出的 Honda eMS SIM-01,就是這種將現實與虛擬完全融合的瘋狂作品,全球限量 10 台,定價 1,000 萬日圓(未稅),折合約五十多萬港幣,只賣少數真正重度車迷與品牌客戶。

真車 Monocoque 打造 「退役校車」華麗轉生

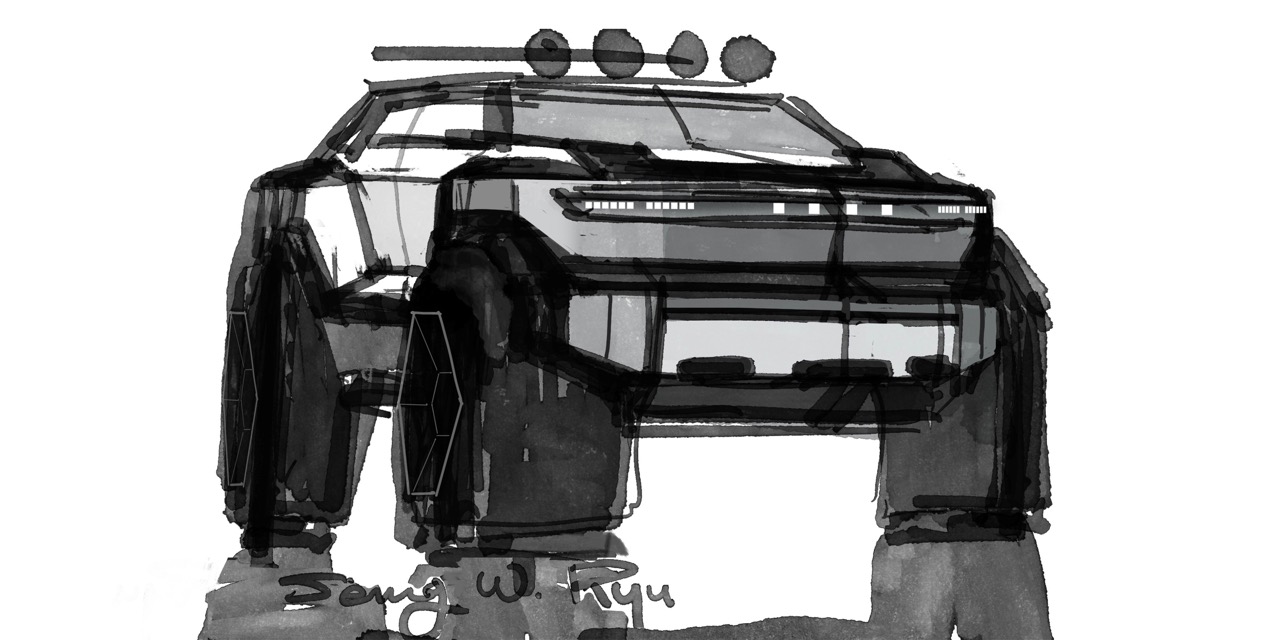

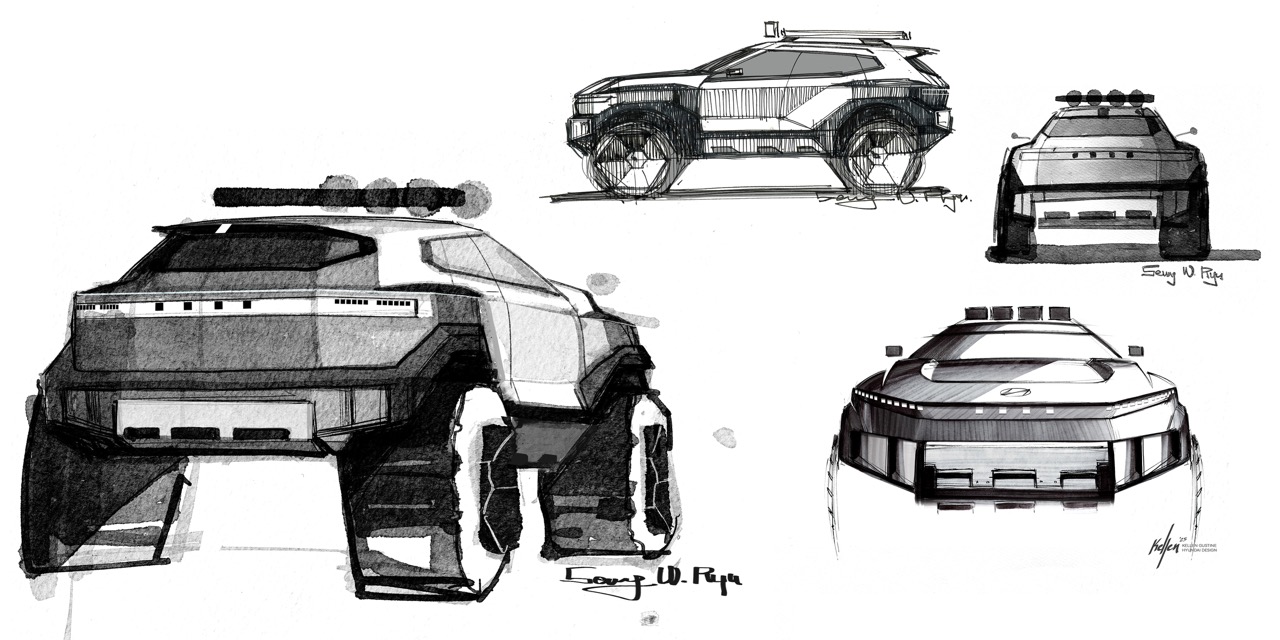

Honda eMS SIM-01 並不是普通鐵架模擬器,而是以 Honda Racing School 鈴鹿(HRS) 多年使用的教習方程式賽車為基礎,選用其 真車碳纖維 Monocoque 車體 改裝而成。底盤來自童夢 SDH-F04,這款車曾經是不少日本新晉車手進入方程式世界的第一步,如今回收原本準備報廢的車體,變成超高級模擬器,既保留賽車歷史,又賦予「退役賽車」第二生命。

外觀比例上,SIM-01 保留了前鼻錐、前翼、側箱(Side Pontoon)和四個車輪的整體姿態,尾段引擎及後翼則簡化,營造出「半部真車」的賽道氣勢。車體尺寸約 長 3000mm、闊 1700mm、高 1000mm,官方形容佔地相當於「四張榻榻米」,以香港角度來看,大致等於一個標準車位的一半到三分之二空間,放在 Showroom、車會會所或遊戲空間,視覺震撼感十足。

更有趣的是,HRC 特別考慮到展出及活動用途,刻意把側箱設計成 可以踩上去進出座艙。現實 F1、SF 車輛當然不能隨便踏在 Pontoon 上,但在這台 SIM-01 上觀眾、玩家、甚至小朋友都可以安全爬上去落座,既保留「真車姿態」,亦兼顧活動安全及耐用度。

另外,廠方提供 有料選配塗裝(Livery),買家可以按自己車隊、品牌或個人風格設計顏色與花紋,令每一台 SIM-01 都變成屬於自己的「專屬方程式」。對車隊、贊助商或高端品牌體驗空間來說,這是一件極具話題性的展示品。

坐進「退役方程式」真實座艙的壓迫感與儀式感

由於使用真車 Monocoque,SIM-01 的上落方式與真正方程式非常接近:玩家需先在側箱上站好,再把方向盤扭開或移走,然後 一隻腳一隻腳滑進窄窄的座艙,最後整個身體被碳纖維 tub 包裹,只露出頭部與雙手。媒體實際體驗時都提到,座艙狹窄得幾乎沒有多餘空間,對習慣在梳化上玩賽車遊戲的人來說,這種壓迫感本身已是「體驗的一部份」。

更具象徵性的是,這些 Monocoque 曾經在 HRS 鈴鹿 長期服役,用來培養未來的頂尖車手。官方指出,包括 佐藤琢磨、角田裕毅 以及現役 Super Formula、SUPER GT 駕駛如 小出俊 等人,都曾在這一代校車上鍛鍊。換句話說,你坐進去的,不只是一件模擬器,而是承載過無數賽車夢的訓練工具。

在東京中野 Red Bull Gaming Sphere Tokyo 的發表會上,小出俊親自駕駛 SIM-01,以 PS5 版本《Gran Turismo 7》在鈴鹿跑圈邊講解彎角特性。他形容,自己在家及其他會場用過不少模擬裝備,但在「沒入感」方面,這台 SIM-01 是他玩 GT7 以來最接近真實的一次。

6.2 聲道 + 1500W 振動 用聲音把你「焊死」在賽道上

Honda eMS SIM-01 沒有使用大幅度 6DOF 動態平台,而是選擇另一條路線:把 聲音與振動做到極致,再配合真車 Monocoque 的共鳴特性,營造出極度真實的賽道感覺。

系統配備 6.2 聲道環繞聲,喇叭環繞座艙前後左右佈局;而 超低音單元則內藏在側箱(Side Pontoon)之內。碳纖維車體會像共鳴箱一樣被聲波震動,令引擎聲、風噪、路噪不只是「聽到」,而是整個座艙一起震。官方數據顯示,SIM-01 內置 1500W 大功率振動子,結合車體結構,把低頻能量化成直接傳到身體的震動感。

特別之處在於,這套系統不是從遊戲的遙測數據(Telemetry)讀取震動指令,而是從 遊戲音訊之中的低頻訊號抽取資訊,再轉換成震動模式。簡單說,遊戲裡聽到的每一分路噪、引擎負荷與縫隙震動,都有機會透過 Monocoque 反饋到你的背部與臀部。

系統架構與實用性 兼容 PC/主機,預留玩家自由度

硬件方面,Honda eMS SIM-01 本體重量約 200kg,屬於可搬運但仍需專業人員處理的級別,適合固定在展覽空間、模擬中心或品牌據點。套裝 已包含方向盤與踏板模組,但故意 不附送顯示器與遊戲主機/PC,讓買家可按自身需求選擇超寬螢幕、多屏環繞或 VR 裝置。

系統支援 PC 及家用主機(Console)連接,亦預留一般活動常用的控制接駁介面,方便整合到大型活動、比賽或品牌 Roadshow 方案之中。對 HRC 來說,SIM-01 不只是賣給個別收藏家,而是作為 eMS(e-Motorsports)戰略的一部分,用來把現場活動、線上賽事與品牌故事串連起來。

有興趣購入者可透過 ZENKAIRACING 官方網站 下單,全球限量 10 台,同時亦提供 租賃方案,方便賽車學校、商場營運者或活動公司按項目短期使用。

HRC eMS 戰略:從真車賽道延伸到虛擬賽場

HRC 近年積極推動 eMS(e-Motorsports),並非偶然。傳統賽車運動投入成本極高,觀眾群亦面對高齡化問題,要吸引新世代車迷並不容易。自 2023 年起,HRC 以 《Gran Turismo 7》 為平台舉辦全球線上賽事,覆蓋約 70 個國家、超過 20 萬參賽者,希望把「駕駛樂趣、競爭樂趣、觀賽樂趣」帶給更多人,甚至成為實體賽車的入口。

eMS 的品牌 Logo 以紫色為主,是 HRC 傳統紅、藍混合而成,象徵 真實(Real)與虛擬(Virtual)的融合。而 SIM-01 則是這個理念的具體化身:它並不是單純的遊戲機器,而是一件由真車、真歷史、真技術堆疊出來的「橋樑」,將電玩玩家連接到現實賽車世界。

誰會需要一台一千萬日圓的模擬器?

高端收藏家與車隊老闆

對擁有超跑收藏、私人車庫甚至自家賽車隊的客戶而言,Honda eMS SIM-01 的定位,更接近一件 可駕駛的藝術品。以約一千萬日圓的價格來看,雖然較一般模擬器高出十數倍,但比起真正購買一台方程式賽車、再加上保養、維修與賽道路書成本,仍然是「可控」得多的玩具。同時,它具備強烈品牌故事與稀有性,可作為會所中心件或 VIP 體驗工具,在接待贊助商、客戶時發揮重要角色。

模擬中心、商場與品牌體驗館

對商業營運者來說,SIM-01 的價值在於 話題性與差異化。市場上高階模擬器選擇不少,但真車 Monocoque + HRC + HRS 與 F1/SF 相關聯的故事,只此一家。配合租賃方案、短期展出或長期裝置,能夠用「曾經讓 F1 車手練習的真車座艙」作招徠,對吸客力與媒體曝光效應非常可觀。

專業/半專業 Sim Racer

以純性能或比賽效率來計算,很多 Sim Racer 或許會選擇多屏幕、直驅方向盤、Hydraulic Pedal 的高階組合,加上一套中價位座艙,整體成本遠低於 SIM-01。然而,對那一小撮既重視戰績、又看重 「感官沉浸+品牌情懷」 的玩家來說,坐在曾經培養 F1 車手的真車座艙裡練車,心理質感與專注度,很可能是任何鋁合金架都無法比擬的。

一般車迷與家庭玩家

對大部分玩家而言,一千萬日圓加上安放空間,幾乎是一道不可逾越的門檻。但這並不代表與 SIM-01 完全無緣。假如未來 HRC 或合作夥伴把這套系統帶到國際車展、主題商場或期間限定 Pop-up Store,對家庭客來說,讓小朋友親身感受方程式車艙的壓迫感、聽著 6.2 聲道引擎聲在車體內轟鳴,會是一次非常具教育與娛樂價值的體驗,也讓大家真正明白「賽車不是坐在梳化按按鈕那麼簡單」。

以香港的現實環境來說,要在家裡或辦公室放下一部佔地近四張榻榻米的方程式模擬器,還要預留空間放大屏幕與設備,確實需要非常充裕的地方與預算。就算以專業車評人的角度去看,Honda eMS SIM-01 也絕對不是一件「理性購物」產品,而是一個將真車情懷與 eMotorsports 文化壓縮在一起的 情緒化作品。

我特別欣賞的是,HRC 並沒有把退役的 HRS 校車簡單切件報廢,而是把這些曾經培養出國際頂級車手的 Monocoque 轉化成可持續使用的模擬平台。從環保角度看,這是一種對賽車零件的再生利用;從情感角度看,這是在保留一段賽車史 —— 當玩家坐進去、聽著引擎聲在碳纖維車體裡震動的那一刻,其實就是與過去那些年輕車手共享同一個視角與坐姿。

在 eMS 正式走向主流的時代,市場上會有越來越多高性能、性價比出色的模擬裝備;但像 Honda eMS SIM-01 這種將「真車」、「歷史」、「品牌故事」與「沉浸技術」揉合在一起的作品,一定只會是極少數。從某個角度看,它更接近一件會動的收藏品,一個可以排隊體驗的展品,一座把「駕駛樂趣、競賽樂趣、觀賽樂趣」實體化的雕塑。

如果未來有機會把 SIM-01 帶到香港,無論是車展、賽車節還是品牌活動,我相信很多人會在那個狹窄的座艙裡,第一次真正明白:原來我們平日在屏幕上看的賽車世界,距離自己,其實可以近得只剩下一副頭盔與一塊碳纖維 Monocoque 的厚度。那一刻,eMotorsports 不再只是遊戲,而是另一種打開賽車夢之門的方式。