繼 bZ4X 後豐田再有新電動車推出,這部 bZ3X 是廣汽豐田的出品,今年 3 月才在國內推出,原稱鉑智 3X,叫 bZ3X 的右軚版本是專為香港而設,據說也是唯一有得賣的地方,豐田的日本官網也沒有它的存在。

自家品牌有廣汽傳祺、Hyptec 昊鉑和 Aion 埃安、合資品牌有廣汽本田、廣汽豐田等的 GAC(Guangzhou Automobile Group)廣州汽車集團,我們先後試過他們的 Hyptec HT、Aion Y Plus、ES 和 V,對它並不陌生;豐田這部 bZ3X 處處都與埃安 V 像「餅印」般,同有像 Wagon 升高扮方尾 SUV 的身形比例,車廂和錶板鋪排和屏幕圖案都是一式一樣,同採用前支柱、後扭力桿懸掛,bZ3X 的「一換一」售價也是與 V 差不多的 $239,600(首 100 部登場價 $229,600)。我們以「抵食夾大件」來形容的 Aion V,23、4 萬元售價有 MPV 式的配置,便利設備多得很,bZ3X 能比得上它抵用嗎?

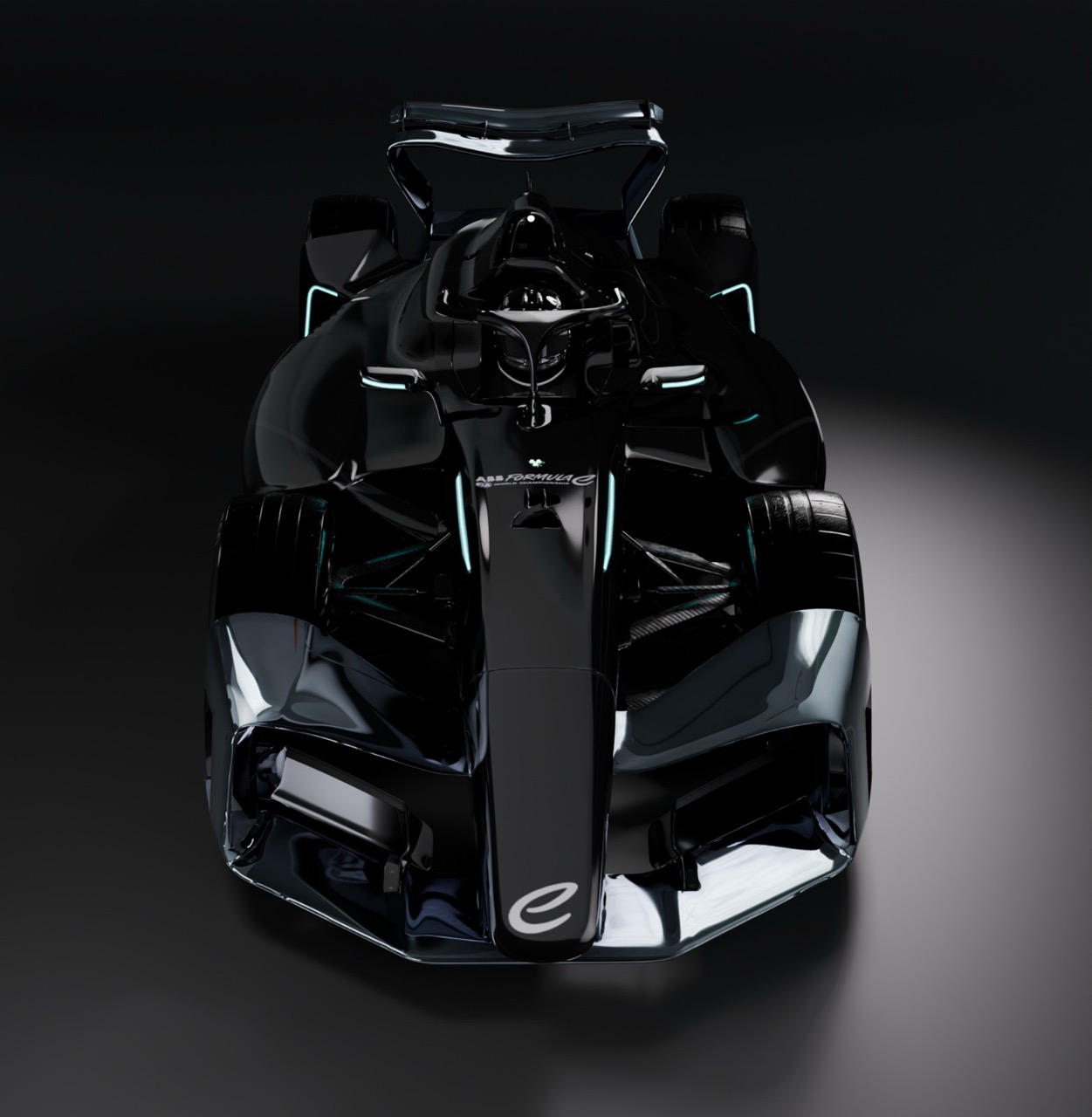

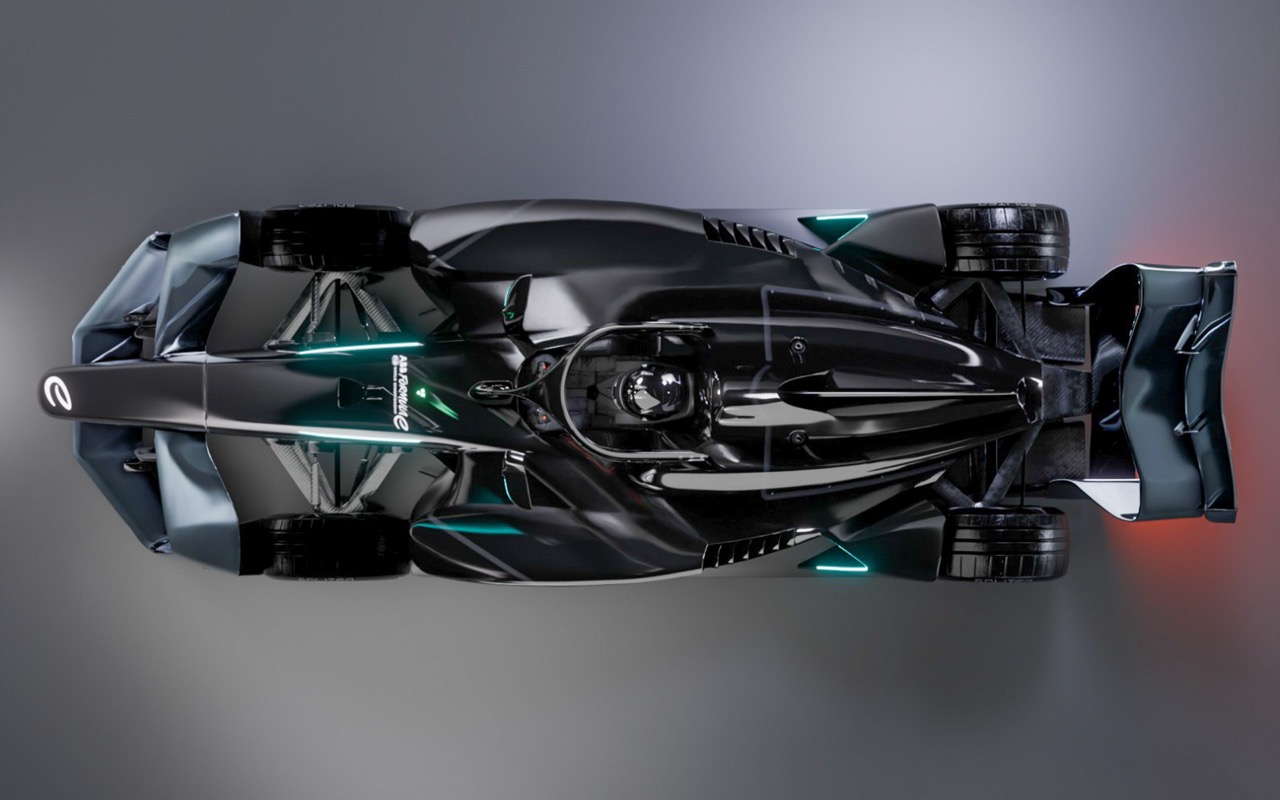

長、闊、高度和輪距與埃安 V 只有丁點分別的 bZ3X,同屬中小型高身房車,腰線同樣去到後門處升高往車尾,C 柱同有長方形小窗,黑色裝飾處有「黑點」圖案來搞點設計;車子當然有自己的燈組和泵把,稱為「流線弧刃」的車頭貫穿燈隱約有點今代 Prius 的模樣,扁扁的「流線細刃」大燈和高燈「懶型」的設於泵把的「7」字形裝飾內,橫置的「刃影」尾燈組,Brake 燈、指揮和倒車燈全擠在內,倒沒有紅色燈條貫穿左右。

機械上,bZ3X 的頭摩打有 150kW(203 匹)/210 牛頓米輸出(Aion V 有 150kW/240 牛頓米),前輪驅動。車架結構有 72% 是高強鋼、超高強鋼、熱成型鋼和鋁,其中熱成型鋼佔 30%。現年國內車廠興吹捧電池安全,bZ3X 的電池採用「目」字形電池倉,有防擠壓的大間隙多層外框,在(不知甚麼速度的)90 度側撞下,電池撞凹幅度少於 0.5mm,電芯內部有耐熱隔膜和耐高溫陶瓷膠帶,1,300 度熱失控 2 小時仍不起火、不爆炸,設計顧及高溫穩定、抗撞性能、涉水安全,能達到 2026 年實施的國家蓄電池安全要求;在錶板通常是撻車掣的地方設有緊急掣,發生意外時可手動切斷動力輸出,而雙重供電系統仍會保持轉向和煞車系統正常運作;電池有 67.924 kWh 容量,提供 565 km 續航距,103 kW 直流快充 30 至 80% 需 24 分鐘。

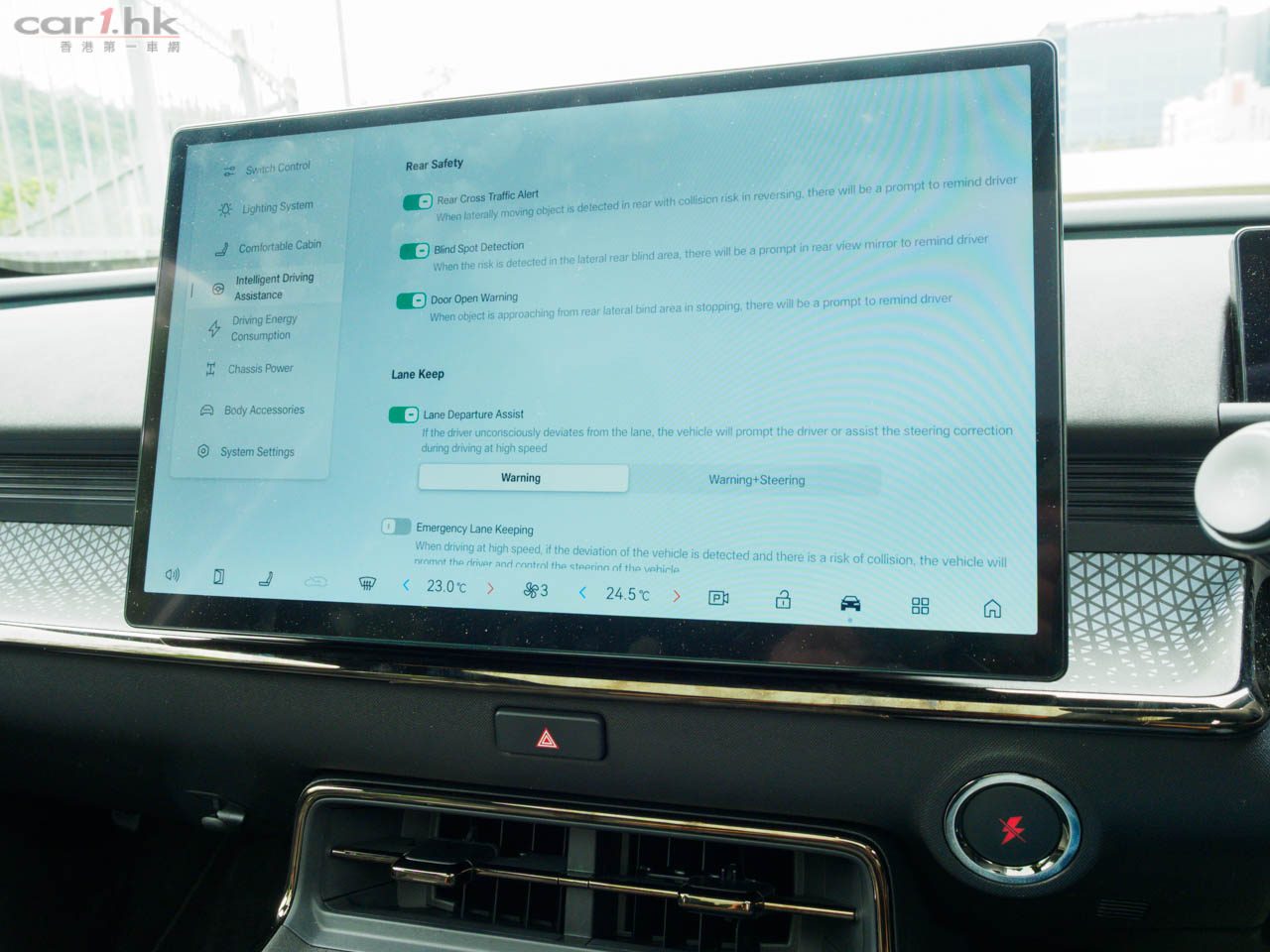

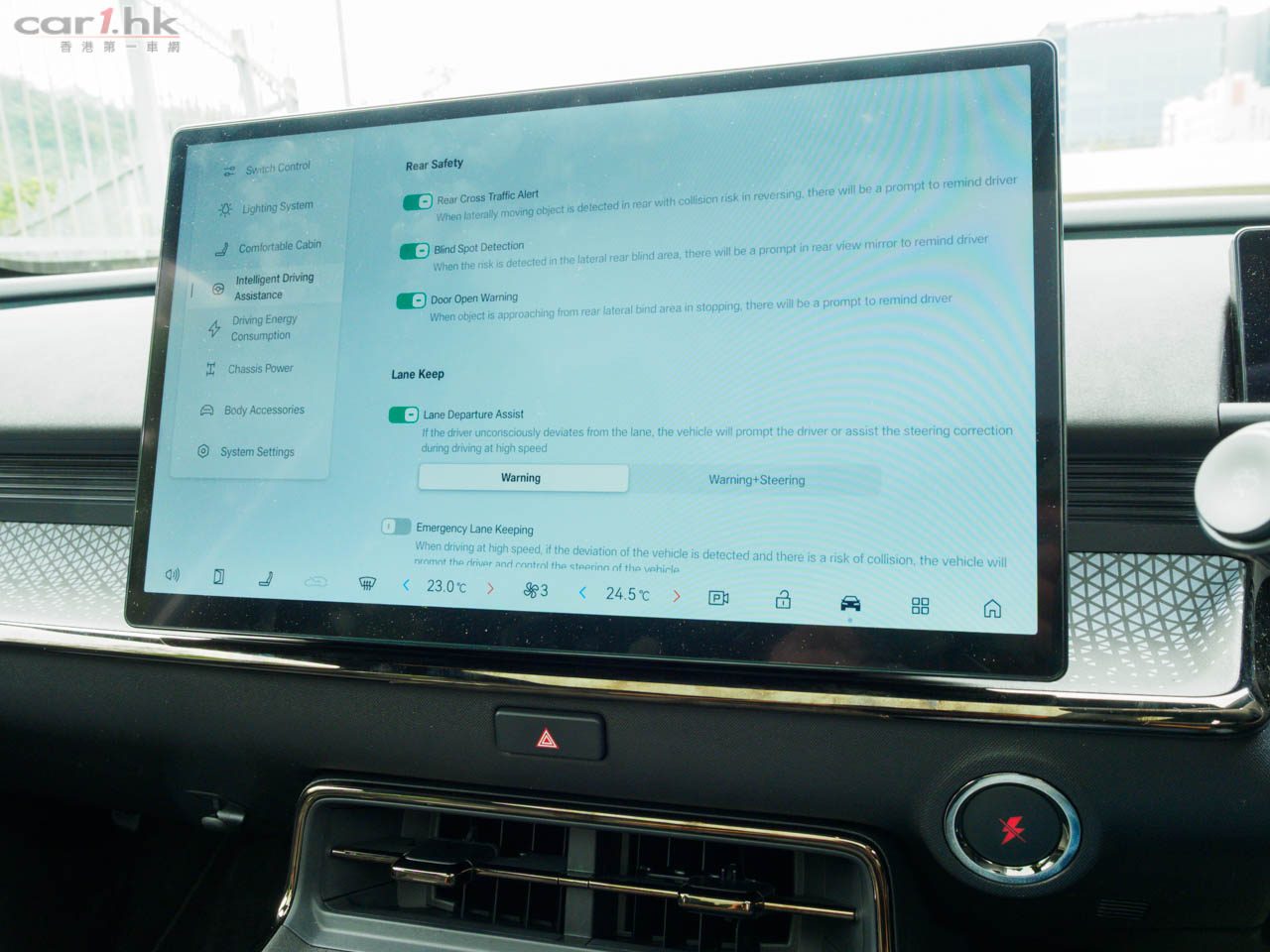

bZ3X 的車廂環境和駕駛操作與 Aion V 沒有很大分別,車子有踩電易去但其實不是很快的加速感,V 的 0–100km/h 加速約需 7.9 秒,bZ3X 感覺上也差不多,普通慢開不會引起大腳踩電出彎和斜路起步時前驅電動車例必響胎的循跡力問題。駕駛時玩的地方,Drive Mode 有 Comfort、Sport、加速較慢的慳電 Power Save 和熄冷氣的 Super Power Saving 四項,不能獨立控制的拖慢回充則是捆綁在 Power Save 內,即要有拖慢反應則要同時接受慢加速,用 Comfort 和 Sport 時收電它只會滑行,不及 V 有 Off、Weak 和 Medium 給你揀;轉去另一頁面另有兩種軚盤重量和 Brake 踏反應,但麻麻煩煩的要停車 P 波才可更改,行駛中不能動它。不是叫 Toyota Safety Sense 的安全系統,與 AION 的 ADiGo 一樣同設有前撞警示和自動煞車、RCTA 後方穿梭有車警示、BSD 盲點有車警示、DOW 開門有車警示、LDA 離線警示和 LTA 扭軚輔助;另有 HDC 落斜慢爬,不見有 Comfortable Parking 停車減「chok」。車子在一貫電動車舒適寧靜的行駛感覺下,車體跟電池拋動時有偏柔軟的沉沉墜墜,結構較基本的前支柱、後扭力桿懸掛駛在爛路上有較多車身搖晃。

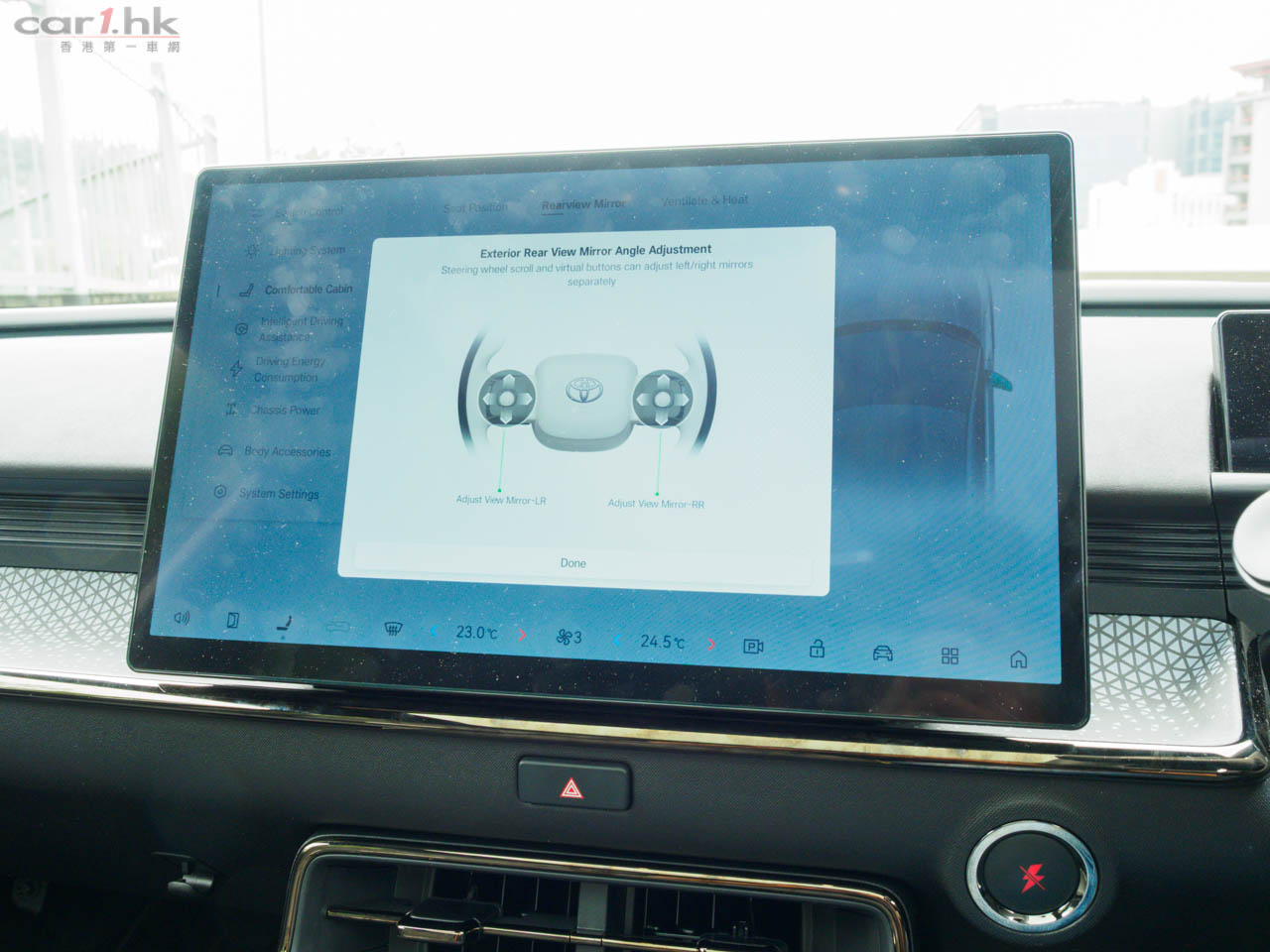

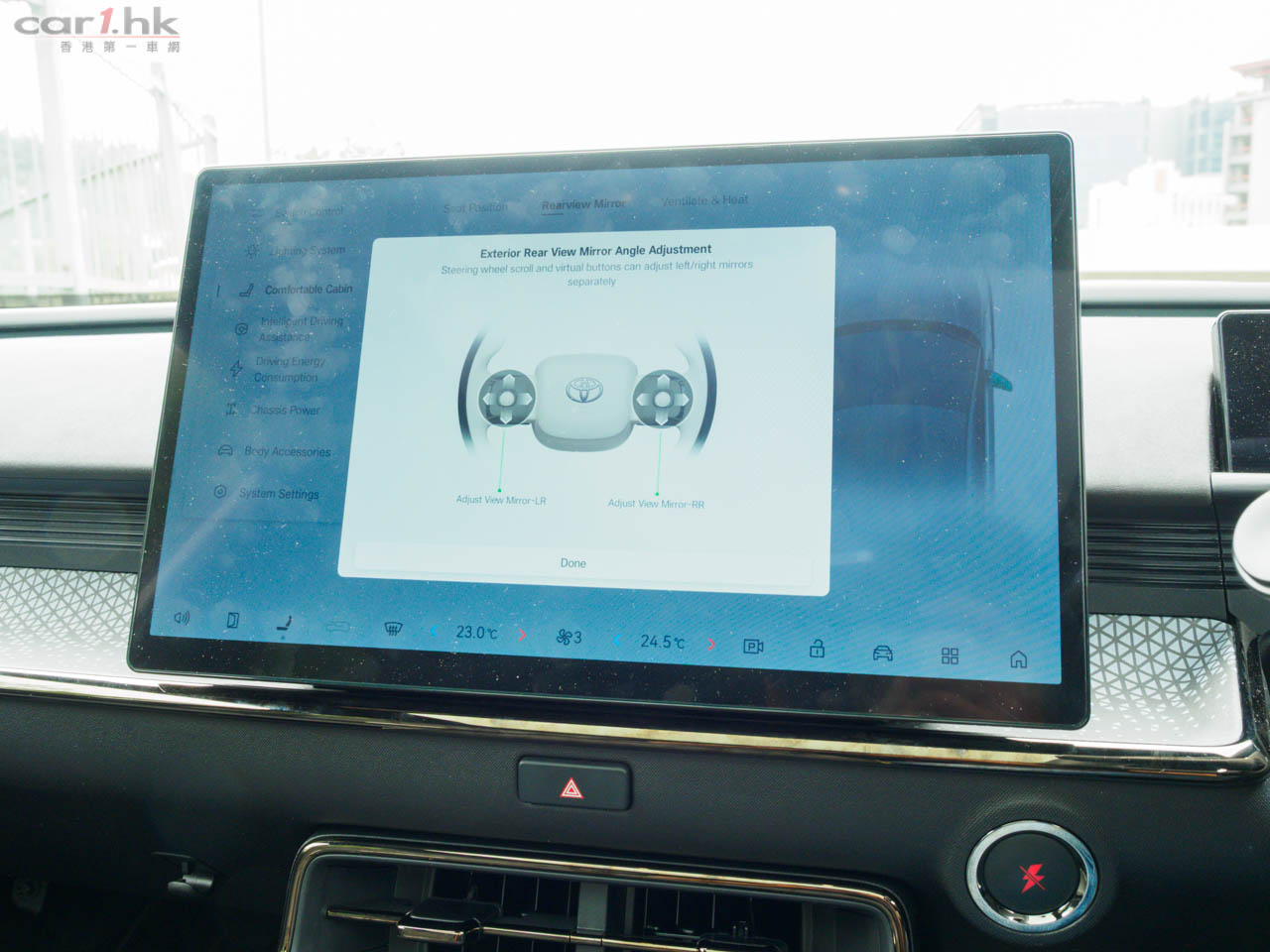

一如所說,bZ3X 的屏幕顯示圖案與 V 一式一樣,扁扁的儀錶屏內,右邊是車速,中間是「車仔」。雙層的中橋,上層有充電座和杯格,下層有膠兜。大屏幕內可找到從門壁、中橋充電座下方、錶台飾塊有光出的 32 色氣氛燈,氣氛燈可揀跟 Drive Mode 變色。四個座位也可語音控制車窗、空調、導航、音樂、藍牙電話。設計與 V 一樣但換上豐田 logo 的軚盤,同有兩粒「的」來調校側鏡,開燈、鎖門、摺鏡等都可以撳 Mon 做。便利的設施,它的前座各有 3 段通風/暖氣,但不似 V 有 3 段強弱、5 種模式的按摩功能,亦沒有前座椅背摺枱,沒有手枕內的冷/暖櫃。拆除前座頭枕,椅背可拍後與後排連成一塊扮床,後排如常有平地台擺腳位和中小型 SUV 不大不少的空間,後排椅背可大半細半的手動調校角度,不像 V 的是電動。後車門開啟角度有 80 度,超方便上落。令車廂有如玻璃纜車般的大天窗,有電動窗簾。Yamaha 音響有 11 喇叭。

23、4 萬元相同的價位,廣汽豐田 bZ3X 比 Aion V 少了好些實用和享用設備,控制駕駛的玩處也較少,唯獨多了個遇事時可 cut 電的緊急掣,與及情感價值理應比 Aion 高的「Toyota」Logo,這……才是無價。

前輪驅動的 bZ3X 頭摩打有 150kW(203 匹)/210 牛頓米輸出,Aion V 有 150kW/240 牛頓米。

長、闊、高度和輪距與埃安 V 只有丁點分別的 bZ3X,同屬中小型高身房車,腰線同樣去到後門處升高往車尾。

車子在一貫電動車舒適寧靜的行駛感覺下,車體跟電池拋動時有偏柔軟的沉沉墜墜。

後排如常有平地台擺腳位和中小型 SUV 不大不少的空間,後排椅背可大半細半的手動調校角度,不像 V 的是電動,亦沒有前座椅背摺枱。

後門開啟角度有 80 度,超方便上落;令車廂有如玻璃纜車般的大天窗,有電動窗簾。

從門壁、中橋充電座下方、錶台飾塊有光出的 32 色氣氛燈,可揀跟 Drive Mode 變色。

軚盤兩粒「的」用來調校側鏡,開燈、鎖門、摺鏡等可以撳 Mon 做。

不能獨立控制的拖慢回充則是捆綁在 Drive Mode 的 Power Save 內,即要有拖慢反應則要同時接受慢加速。

安全系統與 AION 的 ADiGo 同設有前撞警示和自動煞車、後方穿梭有車警示、盲點和開門有車警示、離線警示和扭軚輔助。

扁扁的儀錶屏,圖案與 V 一樣右邊是車速、中間是「車仔」。

前座各有 3 段通風/暖氣,但不似 V 有 3 段強弱、5 種模式的按摩功能。

雙層的中橋,上層有充電座和杯格,下層有膠兜;通常是撻車掣的地方設有緊急掣,發生意外時可手動切斷動力輸出。

Yamaha 音響有 11 喇叭。

C 柱同有長方形小窗,黑色裝飾處有「黑點」圖案來搞點設計。

基本規格

動力單元:前置恆磁同步摩打

電池容量:67.924 kWh

最大馬力:150kW / 203 匹

最大扭力:210 牛頓米

續航距離:565 km

體積:4,600 X 1,850 X 1,645mm

重量:1,835kg

詳盡規格表

售價:「一換一」計劃:$239,600(首100部登場價 $229,600)

網址:http://www.crown-motors.com

查詢:2884 7999(皇冠汽車)

文、攝:James Chan

編:Teddy Leung

更多視像內容請即進入 Car1.hk 視像頻道。

更多視像內容請即進入 Instagram 圖片集頻道。

想第一時間收到 Car1.hk 的最新情報?立即加入我們的 Facebook 吧!